食事には何を食べるか賛否両論ありますが、その本質を知ることが大切です。

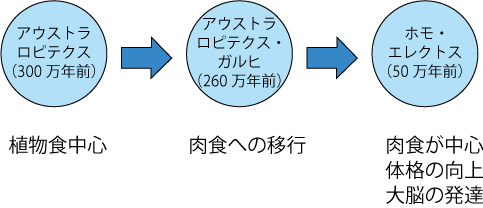

【人類の食のルーツを知る】私たちの祖先、類人猿から分校したヒト属は、300万年前のアウストラロピテクスと考えられています。

アウストラロピテクスは、アフリカの森に住み、果実、葉、ナッツ類、昆虫、動物の死骸などを食べていたようです。

彼らは大きな歯、強力な顎、そして大きな腸管を持っていたことから、食べ物の大半のカロリーは植物性のものだったと推定されています。

ところが、化石調査によって約260万年前ころからその食事内容に大きな変化が起こったことが分かりました。

動物性のものが増加しているのです。

このころの人類は大型動物に捕食されることも多く、狩猟技術も発達していませんでした。

したがって、マンモスなどの大型動物を狩猟して肉を得ることはできません。

それでは、動物性の食事内容が増えたという化石調査の結果は何を反映しているのでしょうか?

興味深いことに、この食事内容の変化は約260万年前の石器の出土記録と一致しています。

その石器は、肉食獣が食べ残した動物の死骸を解体することに使用されていたのです。

石器で動物の死骸の骨を砕き、カロリーと栄養が豊富な骨髄、脳を摂取していたと考えられています。

その後、約250万年前にアウストラロピテク属より進化した「ホモ・ハビリス」らが使用した石器がアフリカ東部のオルドヴァイ峡谷で発見されています。

これを「オルドワン石器様式」と呼びます。

オルドワン石器のほとんどは石を打ち砕いただけの単純なものでしたが、獣の皮を剥いだり骨から肉をはぎ取ったり、骨髄や頭蓋骨を打ち砕いて中身を取り出すには十分役立ったと思われます。

また、地球環境の変化もちょうどこのころから起こっています。

地球の寒冷・乾燥化が進み、アウストラロピテクスの住んでいた森が草原化してきました。

草原では果実や野菜などを見つけるのが困難だったため、動物の死骸などを食べあさることを余儀なくされたのかもしれません。

・肉食によって増加した摂取カロリー

これに加え、420万年前には、初期のアウストラロピテクス属が湖や川辺で生活していたことが確認されています。

人類を捕食する肉食獣に追われて水辺に移動したのではないかということも示唆されていますが、いずれにせよ、草原から水辺に住むことで捕食される肉食獣から避難できます。

水棲生物を食べることができたことは人類にとってまことに幸運だったのです。

怪我の功名とはいえ、動物の死骸をあさり、水棲生物を食することで、カロリー摂取が増加したのです。そしてカロリー増加によって、エネルギーをよりたくさん産み出すことができます。

たとえば、「ホモ・エレクトス」の女性の一日のエネルギー消費量は、アウストラロピテクス属の女性よりも66%も高かったと見積もられています。

さらに授乳期になると100%、つまり2倍もエネルギー消費量が高かったと見積もられています。

このような高いエネルギー需要があったため、現在でもブッシュマンなどのコイサン族の女性にみられる臀部の脂肪蓄積のように、女性が皮下に脂肪ためこむ必要が出てきたのです。

アウストラロピテクス属は身長が約122cmと小柄でしたが、約50万年前に誕生したとされる「ホモ・エレクトス」は、身長が約183cmとなり、より大きく、直立に近づいてきます。

このときには、動物性の食物が総摂取カロリーの約65%も占めるようになりました。

もっとも、こうした植物性から動物性の食物の増加は、単にカロリー摂取量が高くなり、体が大きくなったという変化をもたらしただけありませんでした。

以下、ヒトの脳の発達と食の関連について考えていきましょう。

【人類の大脳が発達した理由 進化をもたらした「脳ー腸トレードオフ」】

前に述べたように、約260万年前から、人類の祖先は肉食へと適応していくなかで摂取カロリーが大幅に増大させました。

それに伴い、ちょうどネコ科の肉食動物と同じように、大量の植物を消化する機能が衰えていきました。

植物を消化、代謝するための解剖学的・生理学的な能力を維持するという進化的選択圧を減らしていくことになったのです。

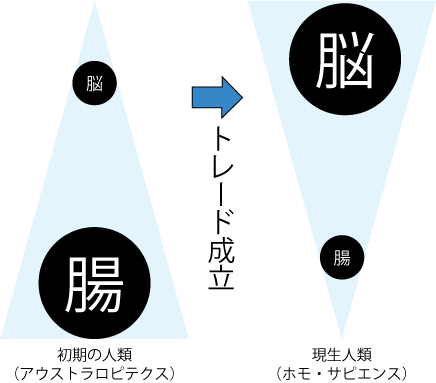

それが解剖学的に現れているのが、腸の縮小化と脳の増大化という「脳1腸トレードオフ」でした。

植物を消化するための大きな腸は必要がなくなり、人類の腸は他の霊長類の約60%程度まで縮小しました。

その一方で、脳の容積は3割程度増大し、長い腸で植物を消化するのに必要だったカロリーを脳に回せるようになったのです。

実際、アウストラロピテク属の脳容量は400から500ccでしたが、約250万年前のホモ・ハビリスの脳容量は600から800ccになっています。

190万年~10万年前の間のホモ・エレクトスやホモ・サピエンスでは、脳容量は1200~1490ccになっています。脳のサイズは3倍になったのです。

私たちの脳は体全体の2%程度の容積しかないにもかかわらず、全体に要するカロリーの20%をも消費する「大食い器官」です。

類人猿の脳で費されるカロリーはわずか8~9%程度ですから、いかに人類が脳を最大化することで環境に適応してきたかが分かります。

・動物の脂が脳を大きくした 動物の骨髄、脂肪組織や脳組織は、前述したようにカロリーが豊富です。

脳組織の成長・発達には、長鎖脂肪酸(ドコサヘキサエン酸、アラキドン酸)という必須脂肪酸が必要ですが、実はこの必須脂肪酸は動物の骨髄、脂肪組織、脳組織、あるいは魚類(水棲生物)に豊富に含まれているのです。約260万年前に始まった肉食の増加が脳の最大化に寄与したのです。

たとえば、新生児の脳の重量はわずか340gで、そのうち脂質が9g程度ですが、3歳になる頃には脳の重量は1100g、脂質が130gにもなります。

人間の脳の発達は出産後にスパートがかかるのです。

したがって、とくに新生児は長鎖脂肪酸という必須脂肪酸を必要とします。

また、腸だけでなく筋肉に要するカロリーも脳に回したため、現代の私たちの筋肉は先祖よりかなり見劣りするようになりました。

実はこれも環境に適応した結果です。

脳を肥大化することで投槍器や弓などの新しい武器が発明されると、太い二頭筋や強靭な大腿筋を備えていなくてもハンターは大きな獲物を倒せるようになりました。

そうなると、南アフリカのブッシュマンにみられるように、体重が軽くて、走るのが速いほうが生存競争には有利に働きます。

食物を砕く歯も小さくなっていきました。

固い植物性の食物は、大きな臼歯ですりつぶす必要があります。

しかし、柔らかい肉では大きな自歯や頑丈な頭はもはや必要ありません。

このような歯や顎の形態の変化も、アフリカの環境の変化に適応してきた結果といえます。

二足歩行、体毛の消失、言語の獲得、脂肪の蓄積などは、類人猿にはみられない人類の特徴です。

そして、何よりもこのように肉食によって最大化させた脳によって、抽象思考、自意識を形成するようになったことが最終的に私たち人間を人間たらしめる最大の要因になったのです。

【現代人の遺伝子は】 狩猟採集時代に「最適化」された人類の進化を追いかけてきましたが、約1万年前に農耕革命が開始され、定住型社会を形成するまで、途方もない時間がかかっています。

それまでは狩猟採集型生活をずっと続けていたのです。

肉食が本格的に始まった狩猟採集生活の260万年の歴史の長さに比べれば、農耕革命が始まって現在に至る1万年という歴史は、バケツに注ぐ一滴の水くらいのものでしかありません。

1万年前の農耕革命が起こってから、動物の家畜化が間もなく開始されています。

そして、産業革命が起こってから現代にいたるまではたったの約200年です。

いかに私たちのライフスタイルが近年のわずかな時期に大幅に変わったかが分かるでしょう。

しかし、私たちの体、そして遺伝子というのは、そう簡単に環境の激変に適応できるわけではありません。

それを、農耕革命と同じ約1万年前に始まったとされる中東での動物の家畜化が及ぼした影響から考えてみましょう。

牛やヤギの乳は、元はその子供にある一定期間のみに与える食事です。

人間はそれを横取りして自分たちの食事にしてしまいました。

しかし、ミルクを摂取するには、そこに含まれる乳糖を消化する「ラクトース」という酵素が必要になります。

ヒトの赤ちゃんは、ラクトース遺伝子が作動して乳幼児の食事の大半を占めるミルクで生きられるようになっていますが、多くのヒトの集団では、その遺伝子のスイッチが幼児期を過ぎるとオフになるのです。

・ミルクに適応しきれない人類 このラクトース遺伝子が幼児期を過ぎてもスイッチがオンになっているのは、中東の集団とそれをヨーロッパに持ち込んだ子孫、つまりヨーロッパ人、そしてツチ族などの東アフリカの牧牛部族だけです。

これは、日常的にミルクを飲むことで、幼児期が過ぎるとスイッチがオフになるラクトース遺伝子が約8000年前に変異してきたことによります。

その結果、ヨーロッパ人では約90%が変異したラクトース遺伝子を持っていますが、地球上の全人種の約65%は家畜のミルクを飲むと腸に異常(お腹が張る、ガスが出る、下痢をする)を起こす「乳糖不耐症」に見舞われます。

約65%の人たちは、ラクトース遺伝子のスイッチが成人になった場合にオンにならないのです。

特にアジア系、アフリカ系の人種間では乳糖を消化する酵素を作り出すように遺伝子がまだ適応できていません。

また、変異したラクトースを持ったヨーロッパ人にしても、後述するように成人期~老年期にかけて慢性病という問題を引き起こします。

環境の変化に体が本当に適応したとは言い難いのです。

・不安に過剰反応するのはなぜ? 次に、進化心理学の面から人類の遺伝子について考えてみましょう。

私たちは、理性で物事を考え、判断することが可能です。

しかし、散歩をしているときに、足元の藪でゴソゴソと這うような物音がした場合、どういった反応をとるでしょうか?

ほとんどの人は、それが蛇であろうかなかろうが、一目散にその場を離れるか、退却するでしょう。

これは、私たちの遺伝子が潜在的に危険を及ぼすものに対して「オーバーリアクション」(過剰反応)をとるように適応してきたからです。

人類が本格的に環境に変化に対してめざましい適応をとげてきた氷河時代(新生代:約180万年前~1万2千年前まで)に自然選択された遺伝子が、そのまま保持されていることでこうした反応が起こるのです。

現代社会では、パニック障害や不安障害といった精神的問題とされるものから漠然とした不安感まで様々な不安が私たちを取り巻いていますが、これも私たちが狩猟採集時代に適応してきた「オーバーリアクション」遺伝子と現代社会とのミスマッチが引き起こした例にほかなりません。

狩猟採集時代には、生存に有利に働いてきたためずっと保持されてきた遺伝子が、なかなか現代社会に適応しきれていないのです。

こうした例は、私たちの環境や文化の変化のスピードが、私たちの遺伝子が環境に適応するスピードよりもはるかに速いことを示しています。

一部の遺伝子はたった数千年でも新しい環境に反応することがありますが、その多くは遺伝子そのものの変異ではなく、遺伝子のスイッチのオン/オフを司る変化(エピジェネティック変化)です。

私たちの基本的な遺伝子は260万年前に始まった狩猟採集型に最適化され、ほとんどをそのまま保持しているのです。

したがって、後述するように私たちの遺伝子と環境の変化のミスマッチによって、現代病といわれる慢性病が引き起こされています。

ミスマッチで起こる代表的な現代病は、慢性炎症疾患、メタボリックシンドローム、心臓血管障害、糖尿病、骨粗しょう症、ガン(特に乳ガン、大腸ガン、前立腺ガ ン)、多賀間性卵巣症候群、妊娠合併症(妊娠糖尿病、子職前症)、精神疾患(うつ病、統合失調症、自閉症)、神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病)などです。

そのミスマッチの原因となる最たる環境の激変(「生存条件」の変化)が、じつは私たちの食事であるのです。

それは、「私たちは私たちが食べた物そのものである」(We are what we ate)、あるいは、「私たちの姿は何を食べるべきかそのものである」(We are what we shouldeat.)という言葉に端的に要約されています。

【栄養豊富で健康的だった狩猟採集時代のライフスタイル】 人類は農耕が開始される約1万年前までは狩猟採集民族として暮らし、野生の食物に頼っていました。

それは、食物を手に入れても数時間~数日以内に食べつくし、採集のために近場の食料が枯渇すると野営地を数日、数か月ごとに移動するような生活だったでしょう。

定住をしていなかったことになります。

こうした彼らの生き方は、昼間はたえず食物を探し、夜になると肉食獣の捕食の恐怖に怯えながらかがり火のまわりに集まるような、恐怖と危険と労苦に満ちた時代だったと長い間思われてきました。

近年の研究者のなかでも、アフリカや中南米で野生霊長類の研究をしているワシントン大学のラバート・サスマン教授は、人類は有史以来「狩猟される側」であって、その捕食による圧力が人間を現在のように進化させたと主張しています。

しかし、こうした主張の一方で、人類学者であるマーシャル・サリーンズやコロンビア大学の元人類学教授のマーヴィン・ハリスは、様々な根拠を挙げながら「狩猟採集生活は豊かな植物と余暇の時間に恵まれた『最初の豊かな社会』だったと正反対の主張しています。

どちらが真実だったのでしょうか?考古学の調査をもとに考えてみましょう。

まず、狩猟採集型の移動生活から農耕の定住生活が始まった約1万年前に人類の健康状態に劇的な変化が起こったことが分かっています。

驚かされるのは、狩猟採集型生活では約40年だった平均寿命が、農耕時代に入って約20年と半分になっている点でしょう。

意外に思われるかもしれませんが、この20年ほどの平均寿命は、先進国においては18世紀後半までずっと変わらない状態だったと言われています。

・低身長になり病気も増えた 農耕時代に入って低下したのは寿命だけでなく、身長も驚くほど低下しました。

化石調査をもとに比較していくと、狩猟採集時代初期には男性の平均身長が180cm、女性は168cmあったものが、農耕定住生活が確立された紀元前3000年には男性の平均身長が160cm、女性は152cmまで落ち込んでいるのです。

また、乳児死亡率、骨粗しょう症、虫歯、栄養失調(脚気、壊血病、ペラグラ、鉄分不足による貧血、IQの低下)、感染症の増加も認められ、生きている間の健康状態も狩猟採集時代と比べて著しく質が低下しました。

農業革命が起こったころの人々は、病気にかかりやすくて寿命が短く、「人類史上最悪の時代」を過ごしていたのです。

こうした健康状態の低下は、深刻な栄養不足がもたらしたと考えられています。

狩猟採集民族は、マンモスのような大きな動物からシロアリのような昆虫にいたるまで無数の種類の獲物からタンパク質を摂取していました。

また、ビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカルなど豊富な栄養素を含む100種類以上の植物やべリー類を摂取していました。

それが農耕時代に入って、栽培収穫に適し、長く保存できる食品、つまり穀物に切り替えました。

三大穀物といわれる小麦、トウモロコシ、コメはいずれも、必須アミノ酸が如していて、血糖値を上げて体重を増加させる糖、そして消化にダメージを与える様々な物質(「抗栄養素」と言います)が含まれています。

こうした食事の結果、炭水化物の割合が3倍近く増えたのに対し、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど必須栄養素の深刻な不足に陥りました。

短命や低身長、病気の増加はその結果と言えるのです。

・集団ストレスがない平等社会

また、狩猟採集の生活では身体活動が盛んであり、集団間の社会的ストレスは極めて低かったと考えられています。

集団間でトラブルが起これば、移動して離れれば解決することだからです。

したがって、狩猟採集時代には、怪我(そこからの感染)、出産などを乗り越えれば、今日の先進国に暮らす人々と同じくらい長生きしていたのです。

しかも、今日の先進国の人々が患っている慢性病(高血圧、糖尿病、高脂血症、脳心臓血管障害、ガン、骨粗鬆症など)、肥満はまったく見当たりません。

つまり、寿命まで健康に過ごしていたのです。

この話は、現在の世界に残存している狩猟採集民族の多数の調査からも確認されています。

さらに、狩猟採集社会は高度な平等社会でした。

狩猟採集民は、収穫した食物をその日のうちに消費してしまいます。

その食物の分配の祭に、権威や負債が生じることを防ぐために、狩人以外のメンバーに平等に、徹底的な「分かち合い」や交換のシステムを発達させました。

現在の社会に残存するコンゴのピグニーやカラハリ砂漠のブッシュマンの社会にも同様の仕組みがあります。

狩猟採集社会での平等主義は、人類がほかの霊長類との共通祖先から受け継いだ特徴です。

群れを作って生活を送る霊長類は、ある土地の範囲を誘導し、その土地資源を仲間同士て分割統治することはありません。

国際霊長類学会長の山極寿一氏が指摘するように、狩猟採集社会では食物を仲間のもとへ持ち帰って分配して「共食」することによって、強い連帯意識を作りあげていたのです。

・争いは農耕社会に増幅された!

農耕時代に入ると、土地や資源の管理意識が強まり、自分たちの土地に境界を引き、それを共同で守ろうとするなわばり意識が芽生えてきました。

さらに人口が増えると、管理する土地の範囲を拡大しなければなりません。

そうすると集団内および集団間の争いが発します。

実際に人間の集団間の争いで死亡した数を比較すると、狩猟採集民の平均値が1万人あたり200個体に対し、農耕民は600個体を超えることが分かっています。

前出の山極氏は、人口密度も集団の規模も大きな農耕社会の集団間の争いで、狩猟採集社会の3倍程度の死者数で済んでいるのは、農耕社会で必要となったルールを徹底したからだと説明しています。

現代社会の夥しい最力や戦争による死者数のことを考えると、すでに農耕社会時代にその「種」が撒かれていたことがよく理解できるでしょう。

人間関係があまりに稀薄で、ストレスフルな現代社会から見れば、狩猟採集生活は、豊かな食物、固い絆で結ばれたネットワークと余暇の時間に恵まれた「人類史上もっとも豊かな社会」だったと言えるのではないでしょうか?

何かございましたらご質問ください。

銀のすず